火锅小便赔220万:家长没教法律会管

导读:2025年上海“海底捞小便门”案件一审判决引发社会广泛关注,法院判决两名17岁少年及其父母赔偿企业220万元,并公开赔礼道歉。这一判决不仅体现了法律对未成年人侵

2025年上海“海底捞小便门”案件一审判决引发社会广泛关注,法院判决两名17岁少年及其父母赔偿企业220万元,并公开赔礼道歉。这一判决不仅体现了法律对未成年人侵权责任的认定逻辑,更成为家庭教育缺失的警示标杆。

以下是案件关键点的深度解析:

一、案件核心事实与判决依据

1. 侵权行为的恶劣性

两名17岁少年唐某、吴某于2025年2月24日凌晨在海底捞包间内,故意向火锅内小便并拍摄视频,后将视频上传网络引发舆情风暴。该行为导致涉事门店餐具全部销毁、4109单顾客退款及10倍金额补偿,直接经济损失超千万元。

2. 法律适用与责任划分

- 未成年人责任:法院认定两人虽为限制民事行为能力人,但已具备认知能力,明知行为违法仍追求传播效果,构成对财产及商誉的共同侵权,需承担赔礼道歉责任。

- 监护人责任:依据《民法典》第1188条,监护人未尽到管教职责,需承担全部经济赔偿。赔偿顺序明确:先从未成年人个人财产支付,不足部分由父母赔偿。

3. 赔偿金额的合理性

- 支持部分:餐具损耗13万元、维权开支7万元、商誉损失200万元(合计220万元),其中商誉损失基于舆情监测数据(话题阅读量5亿次)及门店营收骤降63%的证据。

- 驳回部分:海底捞对消费者的“退一赔十”补偿属企业自主决策,与侵权行为无法律因果关系,故未获支持。

二、判决的社会意义:家庭教育与法律惩戒的双重警示

1. “子不教,父之过”的法律化

法院明确指出,监护人未尽到行为监督与价值观塑造责任,需为未成年人的侵权行为“埋单”。判决要求父母在指定报刊公开道歉,既是对家庭教育缺失的惩戒,也倒逼家长承担起“第一责任人”的义务。

2. 司法对营商环境的保护

通过高额赔偿支持企业维权,传递了“任何侵害企业财产与商誉的行为都应受到法律制约”的信号。专家指出,此案体现了司法对构建法治化营商环境的保障作用。

3. 未成年人责任意识的培养

法院允许未成年人以个人财产先行承担部分赔偿,既未因其年龄免除责任,又给予其反省机会。华东政法大学教授金可可认为,判令道歉有助于发挥教育惩戒功能,促使未成年人认识错误。

三、类似事件的司法参照与启示

1. 未成年人侵权责任的裁判逻辑

- 主观恶意认定:需证明行为人明知违法且追求或放任后果(如本案中明知视频传播会引发负面舆情)。

- 赔偿范围扩展:商誉损失可纳入赔偿,但需提供舆情数据、营收损失等证据链(如海底捞提交的第三方审计报告)。

2. 家庭教育的法律责任边界

- 《家庭教育促进法》第49条:明确监护人未履行责任的法律后果,本案判决成为该法实施以来的典型判例。

- 离婚父母连带责任:即使父母离异,仍需共同承担赔偿,内部追偿需通过协商或诉讼解决。

四、公众反思与未来方向

1. 家庭教育的紧迫性

专家呼吁,家长需将规则意识、公德教育融入日常生活,避免“只养不教”的溺爱模式。上海财经大学教授朱晓喆指出,此案为“家教缺失”标注了沉重的经济代价。

2. 司法与社会共治

- 企业维权支持:鼓励企业通过法律途径追偿损失,避免“破财免灾”的妥协心态。

- 未成年人司法保护:在惩戒的同时,需配套心理干预与行为矫治措施,帮助涉事少年回归正轨。

结语

“一泡尿220万”的判决,本质是法律对“熊孩子”背后的“甩手家长”发出的严厉警告。它以司法刚性划清了家庭教育的底线:未成年不是免责金牌,监护人无法逃避责任。正如网友所言:“你舍不得教的孩子,社会会替你教,法律会替你管;你舍不得管的少年,人生会替你管,代价会加倍。”此案将成为未成年人侵权责任领域的标杆判例,警示全社会:敬畏规则,从家庭开始;尊重法律,从孩子抓起。

以上包含AI创作

本文来自于网络或用户投稿,本站仅供信息存储,阅读前请先查看【免责声明】,若本文侵犯了原作者的合法权益,可联系我们进行处理。本文链接:https://jianxuewang.cn/news/7885.html

-

小米副总为雷军抱不平:做技术出身被批只会营销 体现社会荒诞性2025-06-186月18日消息,做技术出身的雷军,被批为只会营销,这充分体现了社会的荒诞性....近日,小米集团副总裁张剑慧分享了一篇文...

小米副总为雷军抱不平:做技术出身被批只会营销 体现社会荒诞性2025-06-186月18日消息,做技术出身的雷军,被批为只会营销,这充分体现了社会的荒诞性....近日,小米集团副总裁张剑慧分享了一篇文... -

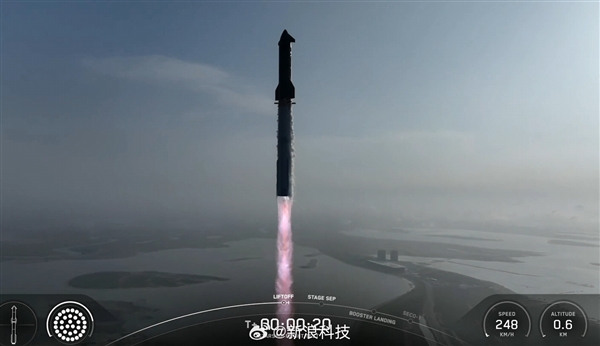

破除两次失败魔咒!SpaceX星舰第九次试飞成功发射升空2025-05-285月28日消息,在前两次失败之后,太空探索技术公司(SpaceX)的星舰火箭今天终于在得克萨斯州第九次发射升空。在本次试...

破除两次失败魔咒!SpaceX星舰第九次试飞成功发射升空2025-05-285月28日消息,在前两次失败之后,太空探索技术公司(SpaceX)的星舰火箭今天终于在得克萨斯州第九次发射升空。在本次试... -

-

-

-

任正非最新发声!不去想困难 干就完了 骂我们会更清醒一点2025-06-106月10日消息,今日,《人民日报》发布华为首席执行官任正非最新对话,谈到了大众关心的一些热点话题。对于“面对外部封锁打压...

任正非最新发声!不去想困难 干就完了 骂我们会更清醒一点2025-06-106月10日消息,今日,《人民日报》发布华为首席执行官任正非最新对话,谈到了大众关心的一些热点话题。对于“面对外部封锁打压...